◆ 高妻山 (2,353m) 日本百名山

乙妻山 (2,318m) 虚空の秘峰

戸隠牧場、弥勒新道登山口~六弥勒~高妻山山頂~乙妻山~高妻山山頂~六弥勒~戸隠牧場、弥勒新道登山口

(高妻山)登り高低差 1103m 登り所要時間 4.0h 登り獲得速度 276m/h

途中、六弥勒から九勢至までの勾配が緩いため、

戸隠牧場から六弥勒までは登り高低差 748m 登り所要時間 2.0h 登り獲得速度 374m/h

九勢至から高妻山頂までは登り高低差 319m 登り所要時間 1.2h 登り獲得速度 266m/h

平成27年9月5日、8月から天候が悪くなかなか行くことができなかった高妻山へ登頂してきました。

昨年に弥勒新道~六弥勒~一不動~戸隠牧場というルートで下見登山をしてありましたので、弥勒新道の路面状態や難所は把握しており、ペース配分を最適化した効率的な登山ができました。

戸隠牧場からの登山道は、帯岩の難所を通過する一不動からのルート(旧道)と、六弥勒までを直接結ぶ弥勒新道があり、いずれも下見登山で走破しておりますが、旧道は距離が長く、一不動から上は岩場で荒れているなど時間も掛かることから、五地蔵までの十三仏を礼拝する以外には選択のメリットは無いと思います。

この日は4:00に登山口を出発しました。前日には雨が降りましたが、弥勒新道(弥勒尾根新道)は水溜まりや滑り易い箇所も無く、整備も行き届いており2.0時間という短時間で六弥勒に到着しました。

弥勒新道の終点、六弥勒まであと10mの地点。時刻は6:00で、携帯したラジオの時報と同時に撮影した。

超軽装で来た前年の下見登山の2.1hの記録を更新し、今回は2.0hで到達することができた。

ここまでの画像は、早朝で薄暗かったためうまく撮ることができなかった。

この日、一日だけ秋雨前線が消え、朝から素晴らしい晴天に恵まれた。

九勢至までは確かにアップダウンがあり、ここまででせっかく高度を稼いだのに下るのは嫌だと言う登山者もいますが、ここまでの登りによる疲労を回復することができ、苦労せずに目的地までの距離を縮められるのですから、私はこういうバランスの取れた登山道は好きですね。

六弥勒から朝食休憩を挟み、約45分で九勢至に到着しました。ようやく高妻山の稜線が見えました。

下山時には、ここでザックを降ろし空荷で頂上へ往復する登山者も見ました。体力を無駄に消耗させないためには、これも有効な方法だと思います。

ここから山頂までの標高差が319m。

ここで「まだ300mもあるのか・・・」と失望する人、「もうすぐだ。あと1時間で登頂できる。」とやる気の湧く人。

登山を趣味にする人で前者のタイプが少なからずいるというのが、私には理解できない。

九勢至からは稜線を伝って勾配の緩い道が続きます。ステップがほとんど無く、膝を上げなくても進むことができるのでここまでの体力回復になります。

これで30分程進むと、いよいよ岩場の急登が始まります。

下の画像の様な岩登り箇所が次々に現れます。高妻山の「笹の激登り」とも呼ばれているようです。

妙高山の鎖場を緩くした様な岩壁だ。しかし、鎖やロープが無いということから、それ程危険は無いということがわかる。

こういう箇所は、通過が難しいという以上に、下の登山客に向けて落石を落とさない配慮が必要だ。

岩場の登りは約20分で通過しました。私の高度獲得速度から逆算すると、岩場の高低差は約90mあったことになります。

このあと稜線に出ると勾配がとても緩くなり、約10分後に切り立った岩場の風景に変わりました。

すぐ先に十阿弥陀の銅鏡が見える。

銅鏡は思っていたよりも大きく、ゾッとする。

ひん岩と呼ばれる岩石の平面的な切断面が色々な方向を向いているが、こんな風景を私は今までに見たことが無い。

この岩場が山頂まで続くが、地獄の様な光景に感じられた。

この後も地獄の光景の岩場を飛び越えるように注意して渡っていくと、3分程で山頂標が見えてきました。

AM8:00に登頂しました。出発時間が早かったので、この日私が一番乗りです。後から来る登山客の気配もありません。ここで10分程山頂を独り占めできました。

私の住む妙高市からは見ることのできない北アルプスの山々がクッキリと見えます。槍ヶ岳は特徴的な山容で、一目で分かりました。

戸隠山から西岳もすぐ近くに見えました。戸隠山の山頂には人の姿は見えませんでしたが、ここから大声を出せば戸隠山頂の登山者にもきっと届くと思える位の近い距離に感じました。

ここまで晴れており寒さも感じなかったが、山頂に自分以外誰もいないという事が逆に恐ろしいと思える雰囲気だった。

帰りに立ち寄った時は大混雑でどこが山頂なのか分からないほどだったが、ガスで周囲の山は何も見えなくなっていた。この日の朝に登頂できたことは正に幸運だった。

九勢至からの岩場の登りで脚の筋肉に少し疲労を感じましたが、バテるには全く至らない状態でした。先月登った妙高山の登山時間が4.2時間でしたが、今回は4.0時間と、更に早かったことになります。時刻はまだ8:10で、天候も最良です。このため、乙妻山に向かうことに決めました。

乙妻山は、「日本百名山」を著した深田久弥(当時、59歳)が登頂を断念した山として知られています。

朝の四時に中社の宿を出て、戸隠牧場まで爽やかな夜明けを歩き、そこから一不動に登った。そこから先、尾根伝いになる。道ばたに稀に石の祠が見つかったのは、昔の霊場巡りの名残であろう。五地蔵から二つのコブを超えて、高妻山への長い登りは急峻で、実に辛かった。ようやく頂上に達して私の喜びは無上であったが、もう乙妻まで足を伸ばす元気がなかった。 (週刊百名山 雨飾山、高妻山編より引用)

このため、現代でも高妻山に登頂した後は残存体力を心配して下山する人が多く、登山道の整備が行き届いていないことで乙妻山は危ないという情報もあり、登山客を遠ざけている山になっています。次からの解説は、私の登頂記録を紹介し、乙妻山登山の正しい知識をお伝えします。

◆ 虚空の秘峰 乙妻山 (2,318m)

急峻な岩登りの果てに辿り着くことのできる高妻山。更にその先、修験者の行場として最終点となる虚空蔵菩薩の祠を配した乙妻山がある。

その頂は、極僅かしか訪れることのない登山者を待ち続けるかのように、静寂に包まれた空間の中にある。

ここは戸隠霊場の最終到達点。十三仏との結縁(けちえん)が完成される、究極のパワースポットだ。

乙妻山は、高妻山から北北西に続く尾根の先にある非火山です。高妻山と共に、新潟県(妙高市)と長野県(長野市)の両県にまたがっています。

高妻山からの水平距離は約1.2km、標高は2,318mで高妻山より35m低いですが、数十mのアップダウンが複数あります。

高妻山から先は、十阿弥陀以降の十三仏があります。日本式の仏教では、死者の霊は阿弥陀如来によって極楽へ導かれ、以降の仏様は魂の再生を受け持つと言われています。一不動から続く十三仏を高妻山山頂の十阿弥陀まで礼拝しても、最終の十三虚空蔵でゴールしなければ「山行」の価値も薄れてしまうのではないでしょうか。

ここからは、乙妻山への片道所要時間を1時間として、区間を3つに分けて登山道の状態や見どころを解説します。

セクション1: 高妻山~十一阿閦(あしゅく) 所要時間:15分

南北方向に長い高妻山山頂付近の平地を北方向に進むと、1本の登山道があるのが分かります。ここが乙妻山への登山道です。

地図では、高妻山の西側はキレット(尾根の一方、または両側が鋭く切れ落ちた危険箇所)になっています。登山道はキレットを避け、安全な東側を迂回して作られています。

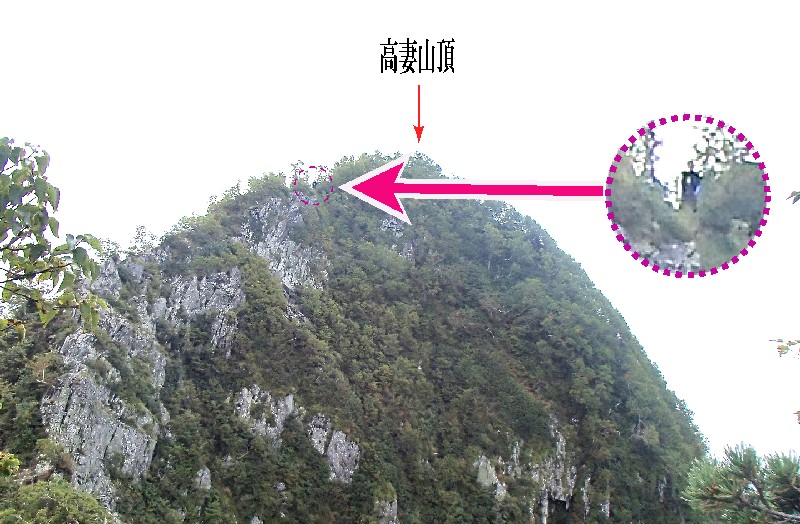

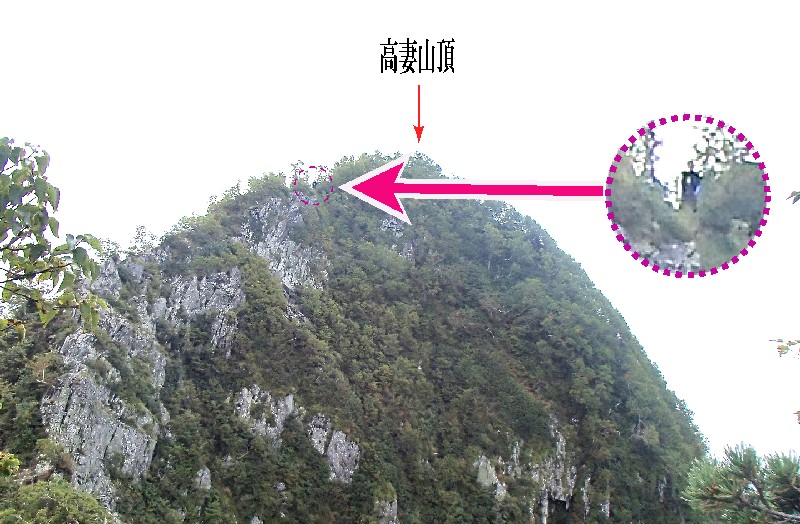

ここからは登山者が激減するため、登山道は一転して狭くなり、高妻山山頂直下には切り立った岩場の降下箇所も見られます。私は、もしここで転落しても3m程度下はヤブであり、着地が可能と判断したため、最悪大ケガはするが命の危険がある様な場所とは感じませんでした。帰りも同じ箇所を通過する訳で、技術の浅い人はザイルを利用すべきでしょう。但し、ザイルを固定する場所が岩場から遠く、10mではとても届きません。最低20mは必要です。

高妻山から降下して数分後の地点。

登山道は、この通り安全に設置されている。

東側(画面右側)の斜面は緩く、見た目にも怖くはない。

次に、この様な展望の見える場所に立ちます。乙妻山の山頂は、近くに見える峰に隠れています。

同じ箇所を拡大撮影したものです。下山後に画像を見たところ、下の点線の位置が登山道であることが確認されました。

このキレットの通過(10mにも満たないです。)が、乙妻山登山道の最大の危険箇所です。万が一にも転落したら助かる見込みの無い場所です。平らな岩の上を渡りますが、滑らないように細心の注意を払い、木の枝につかまるなどして慎重に通過しましょう。

帰りにこの場所を通過した時、高妻山の山頂側から私のキレット通過を眺めていた男性がいました。

上の2枚の画像は、この男性が立っていた場所から撮影したものです。

この男性は、乙妻山には登らなかったようです。

危険なキレットの通過後は、またヤブの中に入っていきます。高山でしか見られない針葉樹が生えています。

セクション2: 十一阿閦(あしゅく)~十二大日 所要時間:30分

十一阿閦の祠は、状態良く保存されています。景色の美しいヤブを更に進みます。登山道は整備状態が良く、危険な所はありません。

十一阿閦の近くの西側の斜面を登山道から見下ろした画像です。ここは切れておらず、不規則な曲がり方をしたダケカンバ(?)と地表面はシャクナゲの大群落です。これを見た私は思わず足を止め、全てを忘れて見入ってしまいました。

ぜひ、皆さんもこの情景の美しさを楽しんで下さい。

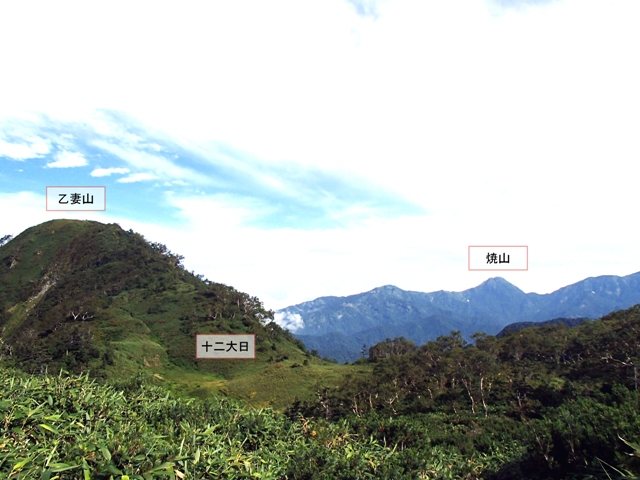

この後、中妻山とも呼ばれている2,297mのピークを越えますが、登山道は整備されており迷う心配はありません。危険箇所もありません。やがて前方に視界が開け、十二大日が見えます。

セクション3: 十二大日~十三虚空蔵 所要時間:15分

御覧下さい。天の楽園の中に投げ出されたようなこの風景を!ここまでの戸隠連山の荒々しい姿とは隔絶された空間になっています。

ここに十二大日があります。修験者もこの風景に癒され、疲れた体を休めたのではないでしょうか。

十二大日の標柱は、この一角にある小さな池塘(ちとう)にありますが、祠はありません。郷土の歴史学者には、祠は修験者の修行を厳しくする目的で付近のもっと危険な箇所に設置されていたため、この場所にはないのだと考察する人もいます。

また、この湿原は旧火口で、乙妻山が火山であったことを示すものだとも考えられています。

火打山の「天狗の庭」に似た湿原ですが、こちらは人の手が加えられた跡がありません。いつまでもこの原風景が保存されることを望みます。

ここから高妻山の西側が見えます。あの尾根を通ってここまで来たのです。

当然、帰りもあの尾根を通過しなければならないのだが・・・・

時刻は8:45、この頃から、雲が濃くなってくるのを感じた。

乙妻山まではあと少し。遊覧トレッキングコース同然の安全な登山道が続きます。登山道脇の笹が刈り払われた跡があり、手を掛けて整備されていることが分かります。こんな遠い所まで整備作業に来て下さる方々がいらっしゃることに感謝します。

ここから妙高市の笹ヶ峰方面へ向けて緩い勾配の斜面が続いているのが見えた。ここから妙高小谷林道に向けて登山道が新設されて欲しいと感じた。

戸隠牧場から5時間、遂に登頂しました。

頂上付近は直径約5m程度の円形の平地になっています。周囲は崖ではありません。

この先にも登山道があるのかと思い、尾根の方向に足を進めてみましたが、道らしいものはありませんでした。我々アマチュア登山者にとっての本当の行き止まりです。

時刻は9:00、ここで30分休憩しました。携帯したFMラジオは、東京方面の放送局を充分な電波強度で受信しました。

本当は1時間程度休憩したかったのですが、下山途中にやりたいことがあったため30分にしたのでした。

誰かがテント泊しているのではないかと多少心配したが、誰もいなかった。とても静かな山頂だった。

祠から十二大日方面を望む。画像には写りませんでしたが、右側に三角点がありました。

ここからは高妻山への尾根が見えるのだが、濃い雲で展望が遮られてしまっていた。雨飾山も見えるというポイントなのだが、残念ながら見ることはできなかった。

「乙妻山」 の下の看板には、「十三虚空蔵」の表記があったと思われます。

しつこいですが、また1枚。

いい山名ですねぇ・・・・

下山途中でやりたいこととは、十二大日でシートを敷いて横になることでした。ここまでの疲れを回復するためと、夢の中にいるような湿原の風景の中で何も考えずに横になったらどれだけ気持ちが良いかを想像したら、ぜひとも実行に移したくなったのです。

この至福の時間は20分でした。山頂の気温が高温だったためと、あまり長居すると下山時間に遅れが出ると考えたからですが、短時間でありながら充分な精神的、肉体的休憩になりました。

下山途中に2名の登山者が乙妻山に向かっていました。私が高妻山に10:55頃戻るまでは他にチャレンジャーはいませんでした。12時を越えてから乙妻山に向かうのでは、牧場の到着時間が5時前後と遅くなります。この日は土曜日で1日だけの晴天という予報がされていたので、帰りの高妻山山頂には数え切れないほどの登山者が休憩を取っていましたが、これだけ多数の中で乙妻山を目指す人が3人しかいなかったとは意外に感じました。

帰りも弥勒尾根新道を通って下山しましたが、私は今回の登山で「絶対に転倒はしない」と決めていました。登山では、幾つかのテーマを決めて「絶対に~をする」、「絶対に~はしない」と厳しく自己管理することが安全対策の上で重要であり、ひいては快適な行動につながるのです。帰りのペースはやや遅くなりましたが、これを常に留意した結果、下山までの11時間、転倒はありませんでした。

最後に

高妻山は、そのアプローチの長さと登りにくさで、日本百名山の中でも「登りたくない山ワースト5」に入っていたり、百名山に選定された理由に疑問があると酷評される山です。百名山にはまだ4座しか登っていない私が言うのも偉そうに聞こえるかも知れませんが、アプローチ的には妙高山と変わりません。達成感もとても大きいですよ。おまけに乙妻山まで楽しめるのです。妙高市合併前の「新井市」で生まれ育った私は、同じ妙高市内に位置し、こんなに多くの趣向に溢れた観光資源を持つ山群があったのかということに、大いに驚いています。今後、いつになるかは分かりませんが、また必ず乙妻山に登ります。今回の登山を経験してペース配分と必要装備品、危険の対処法を熟知したことで次回の山行は、もっと安全で楽しいものになると考えています。最後までお読み下さり、誠にありがとうございました。

雪国黄精の オカダ・システムエンジニアリング研究所

山岳部のHPへ